3Dプリンターを買ってみたお話。

書いた人:SEAN 2024/1/24

11月にAmazonで行われたブラックフライデーセールで、気になっていた3Dプリンターが44%OFFになっていたので誘惑に負けて購入。

実際にある程度使ってみたので、使用感やおすすめの設定などを適当に紹介してみる。

どんなプリンター?

この度僕が購入させていたたただきましたのは、Anycubic Kobra 2 Neo という熱積層型3Dプリンター。

本体のスペック↓

| 機体サイズ: | 486 * 440 * 435mm(HWD) |

| 印刷サイズ: | 250 * 220 * 220mm(HWD) |

| 重量: | 7.3kg |

| ノズル径: | 0.4mm |

| 最大プリント速度: | 250mm/s(推奨:150mm/s) |

| ベッド温度: | 110° |

| ノズル温度: | 260° |

| プリント可能素材: | PLA/ABS/PETG/TPU |

| 停電復旧機能: | 有り |

開封&組み立て

届いた箱は270mm*500mm*500mmの大きめの箱だった。組み立ては思ったよりも簡単で、組み立て開始から2時間ほどで使えるようになった。僕は一人で組み立てたが、二人でやった方が組み立てやすいと思う。

組み立て後は、高さ490mm、横600mm、奥行き440mmの大きさになった。フィラメントホルダーの分横にスペースが必要なので注意。(横幅が足りないよーって方は、ググるとフィラメントをプリンターの上に取り付けられるようにするための部品のデータが転がっているらしいので、チェックしてみてくださーい。)

オートレベリングが便利。

電源を入れたら最初にやることは、このプリンターの目玉機能の一つでもあるオートレベリング。

Dプリンターは最初にベッドの高さをノズルの高さと合わせるために、手作業で紙を一枚のズルとベッドの間に挟んでゴニョゴニョ合わせるという作業があるのだが、これを全て自動でやってくれるという優れもの。

実際に試したところ、ボタンひとつ押すだけで数分後にはレベリングが完了していたので、とても便利だった。

テスト印刷

とりあえず、付属の動作確認用のフィラメントで定番中の定番、3DBenchyくんを印刷してみた。付属のマイクロSDカードに、0.25mmと0.2mmの3DBenchyのGcodeファイルが入っているので、スライサーなしでテスト印刷ができる。

付属のフィラメントは3DBenchy2.5個分の量。0.25mmの方は約30分、0.2mmの方は約40分だった。仕上がりはかなり綺麗で、裏の文字もしっかり認識することができた。屋根の部分もフィラメントが垂れることなく、綺麗に造形できている。それに速度が、なぜ造形できているのか分からないくらい速い。これでも150mm/sで、最高速度の250mm/sまでまだ100mm/sも残っているというのだから驚き。

スライサーソフトが使いやすい

付属のマイクロSDカードからAnycubicSliserとUltimaker-Curaの2種類のスライサーソフトをインストールすることができる。

AnycubicSliserはAnycubic公式のスライサーソフトで、Ultimaker-Curaは他社製のプリンターにも対応できる汎用的なスライサーソフトだが、僕はAnycubicの方を使っている。

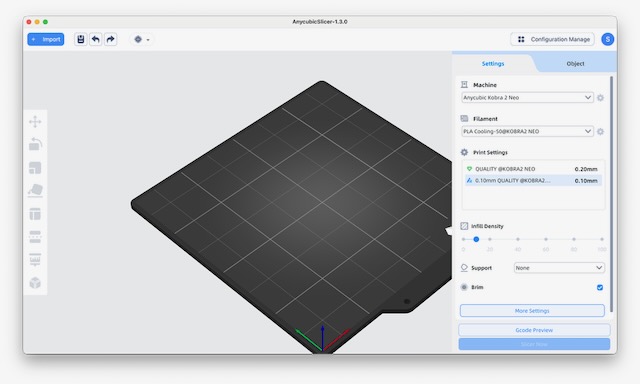

開くとこんな感じで、UIもわかりやすい。

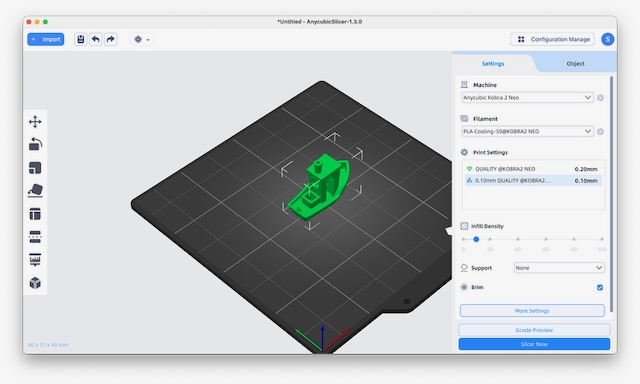

左上のimport もしくはドラッグ&ドロップでSHLデータをインポート出来る。

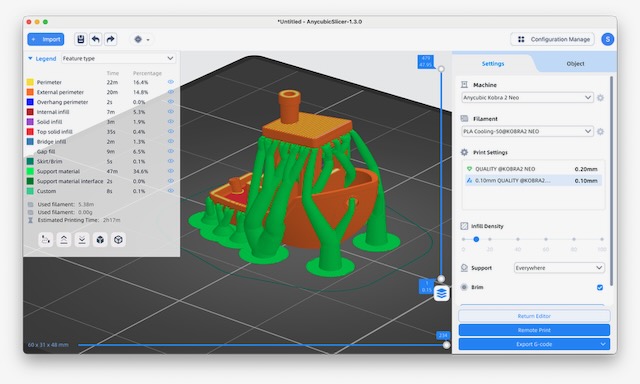

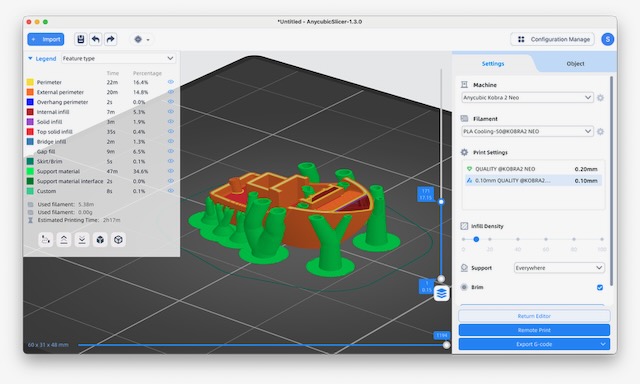

サポートも簡単につけることがきるし、Gcodeプレビューすることが出来る。

気になるところ

ファン

まず、ファンが非常にうるさい。モーターやスライドの音はかなり静かなのだが、ヘッドについているファンがとってもうるさい。しかし、これはスライサーの設定のFilament>Cooling>Fan settings>Fan speedの設定でなんとかすることができる。僕は50%くらいで許容範囲の音にすることができた。元から風が強いファンなので、多少弱くしても印刷に問題があることはなさそう。

謎のtype-cポート

本体前側のマイクロSDカードのポートの隣にtype-cのポートがあるのだが、使い道がどこにも書いてない。試しにパソコンを接続してみたが、全く反応がないし、充電されるわけでもない。もし使い方を知っている人がいれば教えてください!

印刷中の速度変更

印刷中に速度が変えられるのだが、80% - 100% - 120%の3種類でしか変えられない。もっと細かさと幅が欲しかった。